医師負担の軽減と診断精度の向上が見込まれる

医療現場への人工知能(AI)の導入が、本格化してきた。まず人工知能とは何か、改めておさらいしておこう。実は厳密な定義はなく、一般的に、学習・推論・判断といった人間のような知的な処理をコンピューター上に実現する研究や技術のことを指す。「Artificial Intelligence」という用語は1955年、米国の計算機科学者で認知科学者である故ジョン・マッカーシーが初めて用いたとされる。

それ以後、コンピューターや技術は飛躍的に進化し、AIの意味するところも変わってきている。現代は、「機械学習」や「深層学習(ディープラーニング)]を含む包括的な概念として用いられているようだ。

l960年代には、コンピューターによる推論や探索が可能になり、限られた世界で限られたルールに支配された、トイプロブレムと呼ばれる記述可能な特定の問題を解く人工知能が誕生した。1980年代以降は、人間が有している学習能力をコンピューターに実現させようとする機械学習が主体となった。

機械学習とは、取得可能なデータを学習して推論や判断を行うことで、観測可能(ないし観測容易)なデータから、観測不能(ないし観測困難)な情報を推測する知的な情報処理を実施させることである。医療分野で最も親和性が高く、開発が先行して、期待を集めているのが、画像診断の分野である。画像や動画像から異常や変化を検知する異常検知技術は実用性が高い。とりわけ、がんの診断などでは、機器が普及し、検査の件数も右肩上がりに増加を続けている。そんな中で、医師をはじめとする専門知識や高度な技量を持つ医療従事者に、読影などの負担が大きくのしかかってくるからだ。

画像認識技術の進化によって、機械学習による医用画像診断支援は、既に現実のものとなっている。これをダブルチェックやスクリーニングのための手段とすることで、医師の負担が大幅に軽減されるだけでなく、診断精度の向上にも繋がると見込まれている。

内視鏡分野で国内初承認のAI製品

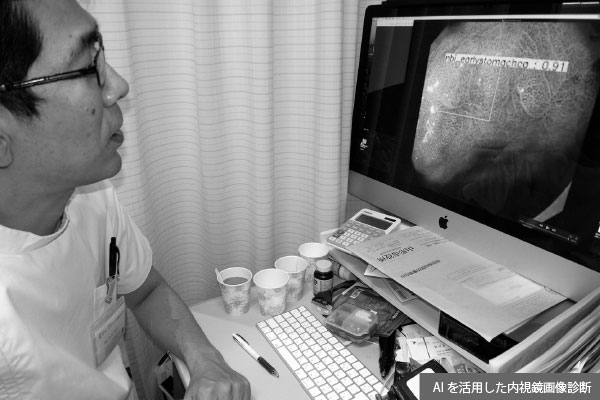

今年3月、国内医療機器最大手のオリンパスは、AIにより大腸内の内視鏡画像を解析するソフトウェア「EndoBRAIN(エンドブレイン)」の発売を開始した。エンドブレインは、医薬品医療機器等法に則り、厚生労働省から製造・販売の承認を受けた、内視鏡分野では国内で初めてのAI製品となる。

大腸のポリープの疑いで撮影された内視鏡画像は、後にがんになるリスクから切除しなければならない腫瘍性ポリープであるか否かを判定しなくてはならない。エンドブレインはこの確率(パーセンテージ)を弾き出して提示する。熟練した医師の技術に頼らなくても、若手医師らでも的確な診断に繋げられる。

大腸ポリープの動画(約20万フレーム)、画像約6万枚をAIが学習して、実用化に繋げた。これを、自社製で最大520倍に拡大可能で細胞の核まで観察できる内視鏡と組み合わせて用いる。ポリープの血管や色素を散布して染色した細胞核の画像から、腫瘍性であるかを判定できるようになる。

エンドブレインを開発したのは、富士ソフト傘下のサイバネットシステムで、昭和大学や名古屋大学と共同開発にあたった。昭和大学横浜市北部病院消化器センター教授の工藤進英氏らのグループを主幹臨床施設として、国内5施設において臨床試験が実施された。AIがまだ学習していない50病変の動画で性能テストをしたところ、94%(47病変)を検出。熟練医以外の医師の約7割をはるかに上回っており、熟練医の精度と比べても遜色がなかった。テストに用いた病変の68%(34病変)は、従来のAIでは検出が困難とされていた平坦なポリープだった。静止画ではなく、動画で検証することで、実際の臨床に近い環境で評価できるとされる。

従来は、内視鏡画像によりポリープが腫瘍性だと明確に判断できない場合、組織を採取して生検していたが、非腫瘍性の組織まで検査をしなくてはならず、大きな手間を強いることにもなっていた。AI診断の導入で、検査に関わる医師の負担軽減に繋がると期待されている。価格は450万円で、関連機器と合わせて、今後3年間で売上高は30億円規模を見込んでいる

オリンパスは消化器内視鏡では世界で7割のシェアを誇る。主力の内視鏡分野では、次期基幹システムにAIを活用した診断支援技術を搭載する方針を進めている。他社との連携も活発で、エンドブレイン以外にも、医療関連のAI開発を進めている。診断すべき疾患によってプログラムは異なるため、幅広い連携が必要だからだ。

例えば、医療分野のAIを開発するベンチャー企業、エルピクセルへの投資もその一つだ。エルピクセルは、オリンパスに加え、富士フイルムなどを含め、約30億円という大型の資金調達を達成した。同社は、東京大学の研究室から始まる画像解析技術などを核として2014年に設立。ライフサイエンスとAIの双方に精通した研究者集団であり、日本を代表する企業からの投資を得るほど高い技術の独自性を誇っている。

脳のMRIを対象にしたソフトウェアが先行

先行しているのは、脳の磁気共鳴画像装置(MRI)を対象にしたソフトウェアで、大脳で神経線維や血管が集まる白質病変などの検出を支援する機能を持つ。撮影した画像から白質で病変が起きた可能性がある場所を識別して、体積を計算する。2018年10月、国に登録した第三者機関の医療機器ソフトウェアの認証を取得している。クリニックなどへの導入が決まっており、本格的な販売をスタートさせる。

もう一つ、深層学習などを応用して、脳のMRI画像から動脈瘤を検出するソフトウェアもあり、脳ドックなどへの導入を目指す。医師の読影結果と比較する臨床研究を進め、医療機器として早期の承認取得を目指している。

また、キヤノンメディカルシステムズが、AI技術を活用したコンピューター断層撮影装置(CT)を2018年に発売。放射線の被爆量を従来よりも抑えながら、高精細な画像を映すことができる。日立製作所では、肺がんのCT画像診断支援のシステムを開発中である。

医療機関においては、今後、こうした機器への投資が求められることになる。人件費削減効果との兼ね合い、誤診の防止という観点から、目利きが必要になってくる。

LEAVE A REPLY