新型コロナワクチンの接種が進んでいる。私も高齢者を対象にした接種会場での問診を担当した。

80代、90代の方たちが杖をつきながら、あるいは車いすに乗りながら会場を訪れ、丁寧に記入した問診表を差し出して、「よろしくお願いします」と真剣な表情で深々と頭を下げる姿に、なんともいえない感慨を覚えた。「よく感染せずにここまでがんばってくださいましたね」とひとりひとりに声をかけたくなった。

一方で、副反応を警戒して「接種は控えたい」と言う人たちもいる。ワクチン接種は、その人自身を守るためでもあるが、社会的には集団免疫の形成を目指して行われる。

リスクとベネフィットだけでは語れない

ネットでは、医師や生物系研究者が「どんな医薬品もベネフィットとリスクのバランスを見ながら使われる。リスクをゼロにするのは不可能。ほんのひと握りの副反応の報告で過剰な恐怖心を抱くのは非科学的」と説明して、接種を促している。私も、医学を学んだひとりとしては、まさにそう思う。

しかし、臨床現場でいろいろな患者さんと話ながら、「本当にリスクとベネフィットのバランスだけで語れるのだろうか」と疑問に感じる場面もある。

たとえば、より身近な場面を想定してみよう。自分の家族が「打って大丈夫?」と言ったら、私は「もちろん打つべき」と強く接種を勧めるだろう。

しかし、万が一にも、接種後にアナフィラキシーショックが起きてしまったとする。そこで私は、「まあ、リスクがゼロのワクチンなんてないから、一定の確率でこういうことは起きるものだ」と落ち着いていられるだろうか。

おそらくあわてふためき、待機していた医師がエピペンを打つ横で「助けてください」と祈り、「やっぱり接種を勧めるんじゃなかった」と悔いるのではないか。

そういった話をSNSでしていたら、ある人がこんなコメントを書いてくれた。ここで紹介してみよう。

「わたし北大物理の中谷宇吉郎先生のこの一節が好きです。

『1万人中9999人は治ったが、1人だけ死んでしまった場合、誤差は非常に小さいが、その誤差にあたった人自身にとっては、科学は全然役に立たなかったわけである』科学の方法/中谷宇吉郎、第一章 科学の限界(p.16)」

中谷宇吉郎氏とは、雪や氷の研究で知られる物理学者で、『科学の方法』は1958年に岩波新書から出た、科学の本質や研究方法、そしてその限界についてわかりやすく解かれた古典的名著である。

かつて私も読んだはずだったのに、冒頭近くにこんな文章があったことはすっかり忘れていた。いま手もとに同書がなく、前後を読んでいないので多くは語れないが、この人が引用してくれた一節は、まさに私たち医療従事者にとっても大切なことなのではないだろうか。

わたくしごとになるが、この3月に実弟が腰椎を圧迫骨折し、椎体間固定術を受けるため入院した。コロナの感染防止のため家族も入院中は面会禁止とあらかじめ聞いていたのだが、さほど心配はしていなかった。

ところが術後、思わぬ合併症が起きて、入院が長引くことになったのだ。幸いにして、その後、回復したのだが、意識状態が良くない時期もあり、一時は最悪の事態も想定した。しかも、実際には誰も面会できないので、家族は病棟からの連絡で一喜一憂するだけなのだ。

もちろん、その合併症は術前に説明されていたものであり、手術に伴っては起きることもある、と頭ではわかっていた。

とはいえ、回復の兆しが見えてくるまでは、「手術にはリスクがつきものだから」などとはとても思えず、「手術ではなく保存的な治療を選択するよう、私がアドバイスするべきだったのでは」といった後悔に苛まれた。

先の中谷氏の言葉を借りれば、「1万人のうち治らないひとりに入ってしまった」としたら、本人や家族はほかの大多数の人のことなど考えられなくなり、「失敗だった」と思うしかないのだ。

ただ、医療現場でもいちいちそう考えていては、医師として診断もできなければ治療もできない。「1回で1カ月も効果が続く精神安定剤の注射なんて、受けるのは怖いです」と言う患者さんに、「この注射でどれだけ多くの人が社会復帰できたか」といった話をして、なんとか受けてもらうことがある。

「先生、絶対に副作用はないんですね?」と聞かれると、「クスリだから絶対はないですよ。でも、1000人で胃腸のムカつきが20人、もっと重いものは2人だけだから」などと、やはり数字やデータで説明してしまう。

しかし、繰り返すようだが、患者さんが聞きたのは「何人で何パーセント」といった話ではなく、「重い有害事象の2人に私は入らないのか」ということなのだ。もちろんその問いに答えはないが、「この人が知りたいのは、自分の身に起きるかどうか、ということなのだ」ということは忘れないでおきたい。

まして、「そんなことを聞かれたって、私にもわからないですよ。とにかく副作用はほんのわずかな確率でしか起きないんだから、早く注射を受けてください」などと不機嫌な声を出さないようにはしたい。

他者のために接種に来た高齢女性

先ほど、コロナワクチン接種の会場で高齢者の問診を担当した、と書いた。ひとりひとりの問診は短い時間だが、ある80代の女性がつぶやいた言葉が忘れられない。その人はこう言った。

「私はこんな年ですから、もう感染しても仕方ないと思っています。それに、ワクチンってなんだか怖くて、これまでインフルエンザも受けたことないんです。でも、コロナは知らない間にかかって、周りの人に移すこともあるんでしょう? それだけは嫌だと思って、思いきって予約を取ってもらって、打ちに来たんです」

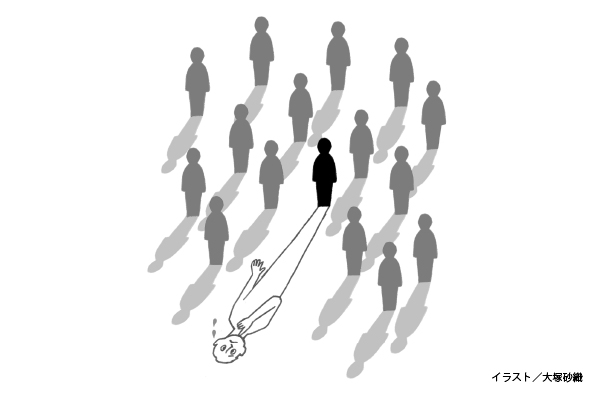

このように接種には、「自分のためにではなくて、ほかの人たちのために」「ワクチン接種には不安があるが周りのために」と思ってくれている人たちも来ているのだ。

私はなんだか胸がいっぱいになって、「その考えはすばらしいですけれど、私はまず、あなた自身にかかっていただきたくありません。せっかくこれまで感染せずにきたのですから、しっかりワクチンを受けて、この流行を元気に乗り越えてくださいね」と思わず言ってしまった。

あなたはビッグ・データのうちの一例ではない。あくまで目の前にいる、ほかの誰とも違う1人。

なんだか“きれいごと”に聞こえるかもしれないが、何十年、医者をやっても折に触れて、それを思い出すようにしたい、とワクチン接種会場からの帰り道に考えた。

LEAVE A REPLY