「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉に注目が集まっている。

「顧客や利用者からの理不尽な要求や執拗なクレーム」を指し、ときには暴言、暴力、脅迫やストーカー行為に発展して、従業員の安全や就業環境が著しく害されることもある。医療機関で患者やその家族によって起こるカスハラを「ペイシェントハラスメント」と呼ぶこともあるようだ。

私が勤務している診療所がある自治体でも、先日、職員に向けて「カスハラ対策」の研修があった。資料を見せてもらったが、「どんな要求にも応える必要はない」「ときには毅然とした対応を」「必要ならば警察への通報もためらわずに」といった内容が中心であった。

もちろん、それらの姿勢や対応が間違っているわけではない。しかし今回は、あえてこのカスハラ問題に別の視点を提供してみたい。

困った人は、困っている人

武庫川女子大学教授で心理学者の大岡由佳氏が中心となって作ったリーフレットがある。インターネットですぐにダウンロードできるその冊子のタイトルが実に秀逸である。それは次のようなものだ。

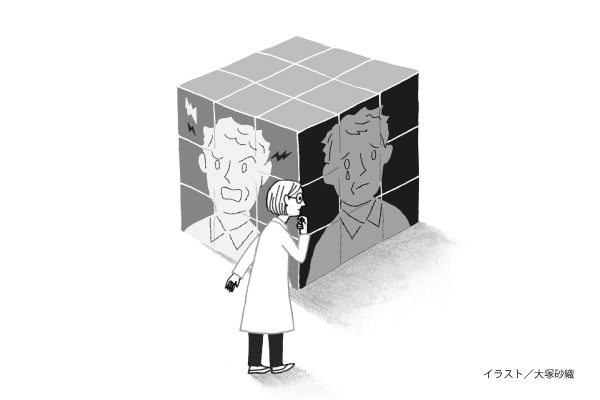

『視点を変えよう! 困った人は、困っている人』

つまり、カスハラの加害者である「困った人」は、本当は「困っている人」かもしれない。少し視点を変えることでそれが見えてきて、そうすると対応の仕方もおのずと変化してくる。その結果、お互いにとって良い結果が得られる可能性があることを、このリーフレットは示してくれる。

基本にあるのは、「トラウマインフォームド・ケア」、つまり相手のトラウマのサインに気づいて行動を理解するという考え方だ。リーフレットから引用しよう。

「“困った人”への対応は、『どうして、そんな状況になっているんだろう?』という視点が大切です。ひょっとすると今まで生きてきた中で、様々なトラウマとなる体験をしたため、そのような方法でしか表現できなかったのかもしれません。」

こう言われると、カスハラで悩む人たちは「窓口に来てああだこうだと言うあの人にトラウマが? そんなわけないじゃない。あの人は地元の不良で知られてきたし、トラウマを抱えて傷ついているようにはとても見えない」などと言うかもしれない。しかし、トラウマは、一般的に考えられているよりずっと見えづらく、その種類も多岐にわたっているのだ。

従来、言われてきたように「命にかかわる事故」といった一回の強烈な体験だけでトラウマになるのではない。「慢性的、長期的にじわじわ続く危機」もトラウマになり、複雑性PTSDという深刻な後遺症を引き起こすことがわかってきた。親からの暴力や養育放棄、家庭内不和の長期間の目撃、貧困、家族の自殺や逮捕、性被害やいじめなどがそれにあたる。また、この複雑性PTSDは周囲からはわかりづらく、今回取り上げるような他者への攻撃として表現されることもある。

たとえば、私が経験した中にこんな事例があった。個人が特定されないよう改変を加えて記してみたい。

60代の男性患者Pさんは、採血や画像検査を勧めるたびに「バカにするな!」と大声をあげる。「あなたのためにちゃんと調べる必要があるんですよ」と説明しても聞く耳を持たない。私や看護師がさらに説得すると「オレに気があるのか?」とセクハラまがいのことも言う。一方、男性医師の前では妙に低姿勢になることもある。「当院ではこれ以上の診療はできない」と伝えたのだが、その後、本人の妻が受診したときに尋ねると、意外なことがわかった。

その人は子ども時代、学校の教員だった両親に厳しく育てられ、成績が悪いと「ウチの子じゃない」と言われたり叩かれたりしていたというのだ。おそらく「検査」という言葉から「試験」を連想して、結果が悪いと罵られた記憶が蘇り、先手を打って攻撃的に振る舞っていたのかもしれない。もし、「この行動の背景には何らかのトラウマがあるのでは」という視点を持てていれば、「検査で調べなければ大変なことになる」といった言い方ではなく、本人の言い分をまずは聞いて、それを尊重した上で必要性を説くこともできたかもしれないと後悔した。

こういう場合、「もうこの病院では診ません」と診療拒否をしたり警察に通報したりすることが、再トラウマ化につながる可能性もある。本人は子ども時代、親から尊厳を踏みにじられて生きてきて、「ここでだけは軽んじられたくない」と虚勢を張っていたのに、そこでもまた「出入り禁止」などと言い渡されることで子ども時代のトラウマが再び蘇る。「やっぱりオレはどこに行っても認めてもらえないんだ」とさらなるトラウマを負ってしまったその人は、何重もの意味で救われない。

ワンクッション置いて視点を変えよう

では、どうすればよいのか。もちろん、医療機関の場合、院長や理事長は従業員の身の安全を確保する必要がある。暴力を振るおうとする患者にまで「その背景に何らかのトラウマがないか考えてください」と言いたいわけではない。

ただ、診察室でこちらの指示に従わない、受け付けなどで拒絶的な態度を取ったりわがままな要求をしようとするといった程度のカスハラであれば、一度は「こうする背景に何かあるのかもしれない」と考えてみてもよいのではないか。まさにこのリーフレットのタイトルにあるように、「この困ってる人は、実は本人がいちばん困っているのではないか」という目で眺めてみるのだ。

そして、落ち着いた雰囲気で「どうしましたかね」と声をかける。「お困りのようですね」「そうですか、検査はご希望されないですか」とワンクッション置く。その言葉が出てこなければ、まずは「うーん」と数秒間、黙ってみるだけでもよい。こちらが「よし、次にもし大声を出したなら通報するぞ」と身構えれば、言葉に出さなくてもその緊張感が相手に伝わり、より攻撃性がエスカレートすることもある。「毅然とした対応」が功を奏するとは限らない。

とくに医療機関には、何らかの症状や問題で苦しんでいる、困っている人たちがやって来る。「何か悪い病気では」「昔みたいにまた傷つくのでは」とトラウマが再燃しやすい場所ともいえる。その人たちに対して、商業施設などで用いているカスタマーハラスメントのガイドラインを一律に使うのは、効果がないばかりか、医療従事者としての倫理にも抵触するのではないかと危惧する。医療機関と一般の事業所とを完全に同じと考えて対応することには反対である。

「視点を変えよう。困った人は、困っている。」医療機関の規模や診療科、あるいは保険診療、自由診療にかかわらず、そこで“患者さん”と呼ばれる人の問題解決に従事する人たちには、このフレーズを心のどこかに留めておいてほしいと願っている。

LEAVE A REPLY