最近、医療ツーリズムという言葉を再び耳にするようになった。政府も、国際保健とからめて、改めて推進していくそうだ。そこで、2009年に上梓した拙著『グローバル化する医療』(岩波書店)の反響が当時大きかったことも踏まえて、過去を振り返りながら改めて考えてみたい。

医療ツーリズム復活傾向

実は09年当時、医療ツーリズムは、参考文献に挙げたジョセフ・ウッドマン著・斉尾武郎訳による『メディカルツーリズム』(医薬経済社)が出版されるなど、1つの議論を起こしていた。

00年以降、グローバル・ヘルス(国際保健)は国際社会における外交・安全保障の中核に位置付けられるようになった。03年のSARS、14年のエボラ出血熱、そして20年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などのパンデミックは、感染症がもはや「他人事」ではなく、国境を超えて経済・安全保障に影響を及ぼす存在であることを浮き彫りにした。

一方で日本は、先進国として医療技術やODA(政府開発援助)を通じた国際貢献を行っていた。また諸外国では、医療インバウンド政策(外国人患者の受け入れ)自体は、2000年代後半から観光政策の一環として展開されてきた。韓国、シンガポール、タイといった国々は、「医療観光」というコンセプトを国家戦略として打ち出し、国家ブランドを医療分野でも確立してきた。

これに対し日本は、言語対応の不備、ビザ取得の煩雑さ、価格の不透明さ、医療機関の海外マーケティング能力の欠如といった問題を克服できず、政策の一貫性にも欠けていた。

医療ツーリズムの定義と背景

医療ツーリズム(メディカルツーリズム)とは、治療・検査・健康増進など医療サービスを受けることを目的に自国を離れ外国へ渡航することを指す。具体的には別途詳述するが、筆者が自著で指摘したように、高度な治療を求めたり、自国より安価・迅速に医療を受けたりするために国外へ出向くケースが該当する。

医療ツーリズムが注目される背景には、インターネット普及による情報入手の容易化や航空網の発達による国際移動のハードルの低下があった。実際、00年代以降、世界約50カ国が医療ツーリズムを受け入れており、かつては「新興国から先進国へ医療を求める」流れが主流であったが、現在では「先進国の患者がコストの低い新興国へ向かう」という新たな潮流が加わった。

この結果、医療ツーリズム市場は拡大を続け、特にアジア地域が主要な受け入れ拠点となりつつある。アジアでは政府が国策として医療ツーリズムを推進した国が多いことは既に述べた通りだが、民間病院の多くが営利企業、つまり株式会社として積極的に海外患者を受け入れ収益源としたことも成長を後押しした。日本においても、10年に打ち出された閣議決定の「新成長戦略」に「国際医療交流(外国人患者の受け入れ)」が盛り込まれ、医療ツーリズム振興が政府方針に位置付けられた。

医療ツーリズムが発展する主な要因

医療ツーリズムが再び脚光を浴びるようになってきた要因としては、次のようなものが挙げられる。

高度先進医療へのアクセス:自国では受けられない最新の医療技術や高度専門治療を求めて渡航するケース(例:難治疾患の先端治療、先進的な手術法)。特にがん治療や先端的な再生医療など「より良い医療の質」を求める患者が多く、医療ツーリスト全体の約7割を占めるとの推計もある。例えば富裕層がアメリカの有名病院で最先端治療を受ける、といったケースが該当する。アメリカ疾病予防管理センター(CDC)も、歯科治療、整形外科手術、不妊治療、がん治療、臓器移植などが代表的な渡航医療サービスであると報告している。

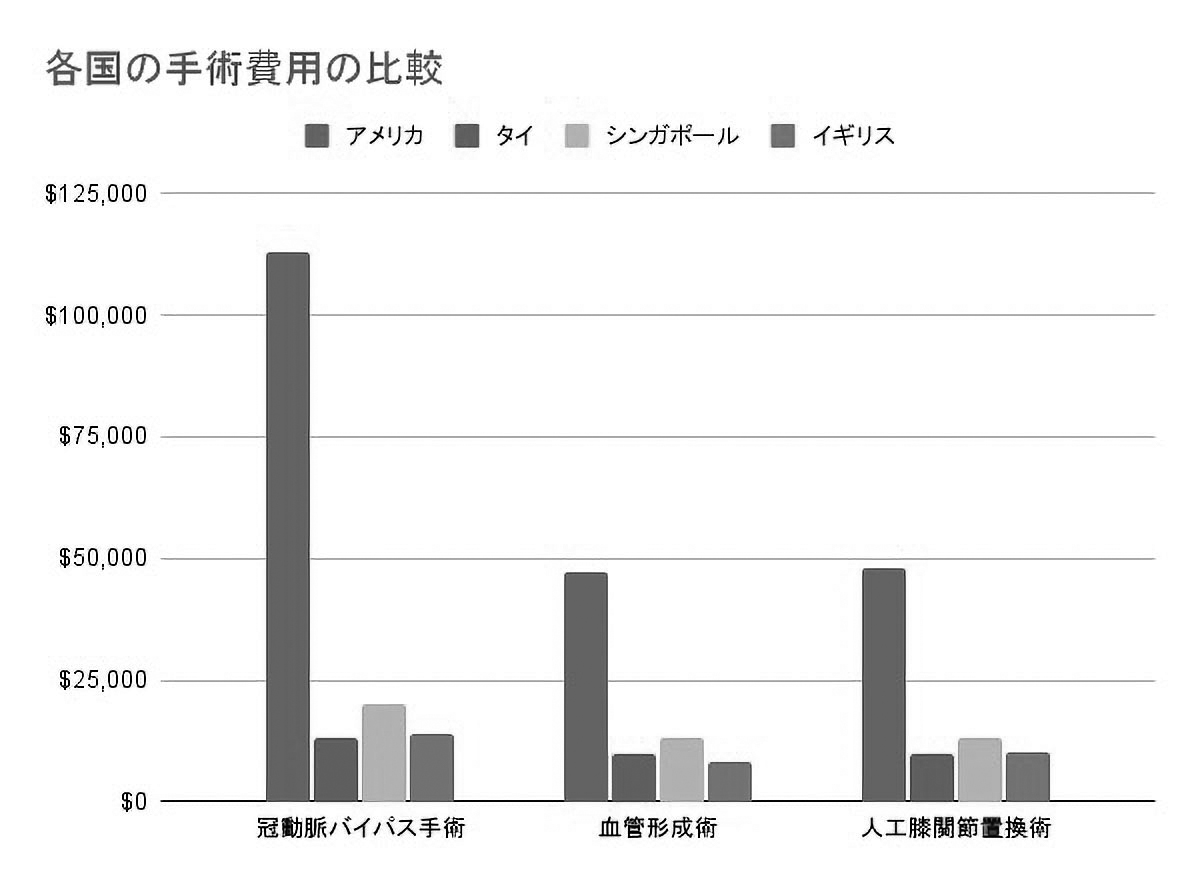

医療費負担の削減(低コスト治療):自国より安価に同等の医療サービスを受けるために海外に行くケース(例:アメリカの患者が安価な心臓手術をタイで受けるなど)も見受けられる。特に、医療費の高い米国では無保険者や保険でカバーされない治療を必要とする患者が、費用の大幅に安いアジア諸国などへ渡航する動きが顕著で、渡航目的の約1割を占めるといわれる。右図は国別の主要手術費用の比較例で、米国の医療費がタイやシンガポールに比べ桁違いに高額であることがわかる。このような費用格差が、多くの患者に海外治療を検討させる大きな誘因となっている。

待機時間の短縮(迅速な医療):自国では専門医の診察や手術まで長い待ち時間が発生するという場合、一刻も早く治療を受ける目的で国外に出るケースもある。例えばイギリスやカナダでは、国民皆保険による公的医療が充実する一方、専門治療の順番待ちが数カ月に及ぶこともあるため、待機を避けたい患者が他国で手術を受ける事例がある。迅速な治療へのニーズは医療ツーリズム全体の約2割を占めるといわれる。

医療サービス+観光・付加価値目的:さらに、差し迫った治療ニーズがないという場合でも、予防的な意味での人間ドックの受診や美容整形、ウェルネス療養などを兼ねて観光を楽しむ「医療観光型」のケースもある。例えば、各国の健康診断プログラムを受けつつ観光地巡りをする、温泉や伝統療法(タイ古式マッサージやインドのアーユルヴェーダ等)で心身を整える等、医療と旅行を組み合わせる動きである。このような「医療+観光」型では、美容整形や歯科治療、健康ドックなど自費診療分野が人気で、特に美容整形目的の渡航は近年増加傾向にある。

医療ツーリズムの新たな展開

以上のような動きから、世界全体の医療ツーリストの数は年間数百万人規模に達している。推計には幅があるが、10年代前半に年間600万人程度だったものが、20年前後には1400万人〜2100万人規模に拡大したとの報告もある。ウッドマンの『Patients Beyond Borders』(Healthy Travel Media)によると、20年時点でおよそ2000万前後の人々が国境を越えて医療を受けており、予測では30年にはその数は6500万人に達する可能性もあるとされている。

また市場規模も増大しており、21年には約1178億ドル(約17兆円)だったところ、30年には3000億ドル(約43兆円)規模に達するとの予測もある(何れも25年6月時点の為替レート〈1ドル=145円〉で換算)。特にアジアの新興国への渡航需要の増加で、医療ツーリズムは世界的な成長産業として注目されている。

参考資料

ediphone「医療ツーリズムの現状|世界・日本の状況や問題点を解説」2024年11月他 https://mediphone.jp/articles/medical-tourism

フロンティア・マネジメント「コロナ禍を経た『メディカルツーリズム』の行方」2022年9月他 https://frontier-eyes.online/medical-tourism/

日本政策投資銀行レポート 植村佳代「進む医療の国際化〜医療ツーリズムの動向〜」『総合健診医学』39巻6号, 2012

U.S. International Trade Commission, Medical Tourism 2015

Patients Beyond Borders Fourth Edition: Everybody's Guide to Affordable, World-Class Medical Travel Paperback – January 20, 2020 by Josef Woodman

How to evaluate surgical tourism service organizations in China: indicators system development and a pilot application 2022

LEAVE A REPLY