元旦に起きた能登半島地震は、発災から1カ月以上がたった今も多くの人が避難生活を余儀なくされている。断水などインフラがズタズタになったままの地域も少なくないようだ。道路が寸断され、わずかに残ったところは緊急車両優先となったため、ボランティアの出足が遅れているのも今回の地震の特徴といえる。

激震地の学校は大きな損害を受けていたり避難所として使われていたりするため、中学生らが再開できた学校のある地域に集団避難している例もある。「友だちといっしょに勉強できるのはうれしい」と話しながらも、地元に残る家族と別れてバスに乗り込み、不安そうな表情になったり涙をこぼしてしまったり。必ずそのうちまたいっしょに暮らせる、とわかってはいても、そんな子どもたちの様子を見ると胸が痛む。

「すべての感情を吐き出せ」は本当なのか

「こういう子どもたちにはどんな心のケアが必要ですか」と聞かれることがあるが、恐ろしい地震を体験し、今度は家族と離れて知らない町で学校に通わなければならない子どもたちの心を即座に癒すケアなどないことは、誰の目にも明らかだろう。

21世紀になるまでは、トラウマとして心に残るような体験をした人たちは、なるべく早く恐怖や悲しみの感情を表出した方がよい、と言われてきた。それを促すケアの手法を「心理的デブリーフィング」と呼ぶ。昔の報道番組などを見ていると、アメリカの学校などで銃乱射事件が起きるとすぐにヘリコプターなどで心理カウンセラーたちがやって来て、子どもや教師への心理的デブリーフィングを行う映像が出てきた。当時はそれに、「日本でも早くこういった体制づくりが必要ですね」といったコメントがつけられていた。

ところが、ニューヨークの同時多発テロ事件のあと、この心理的デブリーフィングの効果が疑問視されるようになった。まだ混乱や興奮が続く中、激しい感情を吐き出すこと自体が新たなトラウマとなったり、その記憶が定着して後になって悪影響が出てきたり、という研究報告が相次いだのだ。その後、事件や災害が起きた直後に感情を吐き出させるのはやめよう、というのが心のケアの世界では国際的な常識となった。

ところが、「ケアは早ければ早いほどいい。すべてを語ってもらった方がいい」という考えが一般の人たちのあいだにも定着していたため、なかなか流れが変わらなかった。たとえば日本でも、とくに支援者、救援者として事件や災害など過酷な現場にかかわる人に対する心理職によるデブリーフィングが、最近まで長い間、行われてきた。いまはようやく「話すとしても仲間内で雑談程度にとどめる」という「デフュージング」に変わってきたようだが、それでも「まだ気軽に話したくない」と感じる人もいるはずで、注意が必要だ。

では、悲惨なできごとを経験した人に対して安全に行える心理的ケアはないのだろうか。

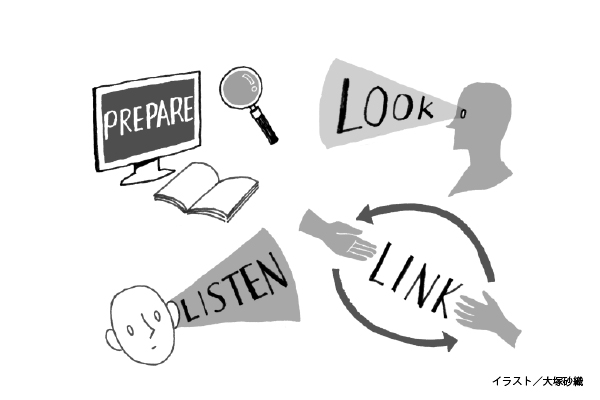

現在、国際的に推奨されているのは、「心理的応急処置(Psychological First Aid)」だ。この基本は、現地での活動前に行う「準備(prepare)」と現地での「見る(look)・聞く(listen)・つなぐ(link)」であり、それらの頭文字から「P+3L」とも呼ばれている。そのひとつひとつはとてもシンプルで常識的だ。

まず、現地に駆けつける前に、できる限り正確な情報を集め必要な支援の準備を行う。それから現地では、まずどういう状態か、何が起きているのかを先入観や偏見なしに見て、被災者が落ち着いていまの状況を話せるように自分をコントロールしながら話を聞き、そして、必要な情報を与えたり公共サービスや次に来る支援者につないだりする。それが「P+3L」ということだ。

そして、この心理的応急処置では、むしろ「現地でやってはいけないこと」に多くのボリュームが割かれている。先述したように、「何が起きたか、すべてを話してください」とか「いま感じていることをなんでも言ってください」という心理的デブリーフィングが禁忌なのは言うまでもない。もちろん、被災者が「本当に恐ろしかったんです」と発災当時の話を自ら始めたらそのときは止める必要はないが、「そのとき頭に浮かんだことは?」などと連想を広げるようなことを言うべきではない。あまりに感情的になりすぎるようなときは、「まずはひと休みしましょうか」とやんわり打ち切った方がよい場合もある。

また、「ともかく命が助かっただけありがたいですね」「ここから復興が始まりますよ」などと、支援者が価値判断を述べるのも控えたい。「そうでしたか」「そうなんですね」とあいづちを打ち、「どこで食糧の配給があるのかわからない」といった具体的な疑問には「調べてあとからお伝えしますね」と答えて動く。それがすべてだ。

また、もし「心のケア班ですが」と近づいて被災者が「いまはちょっと」などと言ったときに、「少しだけでも話してみませんか」などと支援を押しつけるのも百害あって一利なしといえる。

「こんなシンプルなケアなら医者の出る幕はないじゃないか」と思う人もいるかもしれないが、応急処置の段階で精神科医ができることはさらに限られる。「ショックで眠れない」「不安でドキドキする」と症状を訴える人への臨時の睡眠導入剤や抗不安剤の処方、そしてうつ病などで通院中の人への定期薬の処方がメインだ。環境の激変や被災の衝撃で不眠、動揺に苛まれたり、日ごろ服用している抗うつ薬が切れてしまったりすれば、十分な休息も取れず、体調を崩して避難所などでの生活を乗り切れなくなることもある。もちろん、心のショックからの回復も遅れる。それを防ぐために「まずは話よりもからだを休めましょう」と促して、必要ならば処方も行う。それが精神科医の役割なのだ。

本当に必要なのは長期間の辛抱強いサポート

そして、従来の意味での「心のケア」、つまり災害の振り返りや今後の生活への適応をサポートしていくのは、被災者が仮設住宅や転居先などに落ち着いたり、元の家を修繕してなんとか住めるようになったりし、日常生活が取り戻せてから、ということになる。それは何年、場合によっては何十年もかかる長い道のりだ。とくに家族を失った人たちへのグリーフ・サポートは、一周忌や三周忌などの節目が終わってからようやくスタートする、という場合もある。それまでは多くの被災者は茫然自失の中で、なんとかその日その日を生きるので精いっぱいなのである。ケアする側にも辛抱強さが必要になることは、言うまでもないだろう。「もう何年たったんだからそろそろ立ち直るべきではないか」といった“お説教”はその人たちをさらに傷つけることにしかならない。

おそらく今後、全国のさまざまな医療機関を、「実はあの地震で被災しまして」と話す患者さんたちが受診することになるだろう。いまこれを読んでいる先生のところにも、いつかそんな患者さんが来る可能性もある。そのときは「ここは能登半島から遠いんでピンと来ない」「私はメンタルの専門じゃないから何もできない」と言わずに、今回の心理的応急処置やその後のサポートのことを思い出して、その人たちを支えてあげてほしいと心から願っている。

LEAVE A REPLY