経済団体や地方自治体行脚が功を奏したか

10月以降に各都道府県別に引き上げられる最低賃金(時給)の改定額が出揃った。中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が8月に示した過去最高の目安額(63円)を超える地域が相次ぎ、全ての都道府県で初めて1000円を超えた。近年、物価高騰に加え、少子高齢化に伴う人口減少や都市部への人口流出が進む中、地域に人材を引き留めようと競う様に最低賃金を引き上げている。目安額は経済状況に応じて、都道府県をA〜Cランクに分けて示される。25年度はA、Bランクが63円、Cランクが64円だった。この目安を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が、最低賃金の改定額を決める。

石破茂首相は「2020年代に1500円」の目標を掲げている。これは岸田文雄前首相の掲げる「30年代半ば迄」から大幅に前倒ししたものだ。年平均7・3%の引き上げを続ける必要が有る。24年度の引き上げ率は5%の為、「強気な目標設定」(政府関係者)と言えよう。

今回の最低賃金で暗躍したのは、石破首相の最側近である赤澤亮正経済再生担当大臣だ。実はこの赤澤氏、賃金向上担当大臣という肩書きも有る。地域でばらつきの有る最低賃金の一律化を目指す「最低賃金一元化推進議員連盟」のメンバーでもあった。厚労省幹部は「20年代1500円も赤澤さんの発想だ。最低賃金の引き上げにかなり以前から執心していた」と明かす。

目安額は労使の代表等で構成される中央最低賃金審議会の小委員会で6月下旬頃から審議が始まる。労働者の生計費や賃金、事業者の支払能力を考慮し、これらに関する直近の統計を検討して決まる。実際は政治的な要素が入り込む余地が大きく、切りの良い数字などを目指し、事務方が事前に根回しして「目標値」を決める事も少なくない。

今回であれば、1500円を実現する為の年平均7・3%にどれだけ近付けるかだ。昨年度の引き上げ率が5%だったのを考えると、事務的には6%が今回の「目標値」だっただろう。しかし、これに「待った」を掛けたのが赤澤氏だ。赤澤氏は当初から6%台前半の引き上げに拘りを見せていたという。

日米関税交渉の合間に根回しに勤しむ

政府関係者は「経済団体幹部に直々に会いに行く等、引き上げに向けて相当な圧力を掛けていた。政権も瀬戸際に立たされており、何か1つでも成果を上げたかったのだろう」と推測する。赤澤氏は日米関税交渉も担当し、訪米してトランプ米大統領等との交渉の合間を縫って最低賃金の引き上げの根回しにも勤しんでいたのである。

近年、最低賃金の審議でキーマンとなっているのが、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会のメンバーだ。デフレ下では賃上げを求める労働者側と、その主張を全面的に受け入れない使用者側のせめぎ合いが続いていたが、物価高騰の最中では政府と労働者側がほぼ同様の主張を繰り返し、使用者側がそれをどこ迄飲めるかという攻防になってきている。赤澤氏が経済団体を行脚したのもこうした背景があるからだ。

只、近年、中小企業を中心に支払い能力が限界を迎えているとの指摘も有り、年平均7・3%の目標達成は当初から「無理筋だ」(厚労省職員)との声も有った。今回も切りの良い6%迄は上げるものの、そこから先の上積みは難しく、関係者の顔を立てた様な形となった。

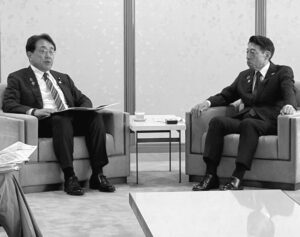

すると、赤澤氏は次の手に打って出た。地方自治体への行脚だ。最終的な改定額は先述した様に、各都道府県に在る地方最低賃金審議会が決めるからだ。8月14日には福岡県の服部誠太郎知事と懇談し、最低賃金引き上げの協力を求めたという。同日の朝日新聞デジタルの記事によれば、赤澤氏は「全国平均の引き上げのけん引役となる事を期待している。中央の目安を上回る引き上げを実現する様、是非ともお力添えをお願いしたい」と求めた。同月19日には愛知県にも訪れ、大村秀章知事とも面会し、同様の趣旨の要請を行っている。電話で複数の知事に同様の要請をしている事も明かされている。

厚労省関係者は「安倍晋三政権も最低賃金の引き上げは熱心で、審議の途中で横やりが入る事は有ったが、地方の知事に迄、手を突っ込んだのは赤澤氏が初めてではないか」と驚く。自動車大手トヨタのお膝元である愛知県政関係者からは「自動車関税の行方がはっきりしないので、そちらの方をもっとしっかりやって欲しい」との注文も付いた。

最低賃金改定はチキンレースの様相

こうした赤澤氏の努力が実を結んだのか、今年も目安を超える改定が相次ぐ。石破首相や赤澤氏の地元である鳥取県では、時給が957円から73円上がり、1030円となる。目安を9円上回った。お隣の島根県も71円引き上げ、1033円とする。目安を8円上回る上げ幅で、「労働者の生活の維持や地域間格差の是正を踏まえて意見を纏めた」という。

隣同士で引き上げ合戦の様相となるケースも有る。県レベルで「脱・最下位」を目指す動きが有る上、人材の奪い合いが起きるからだ。24年度に徳島県は目安の50円を大幅に上回る84円の引き上げと、全国でも突出して高かった。これは兵庫県といった都市部等への人材流出への危機感が背景に有ったとされる。今回は66円の引き上げと、目安をやや上回る額で、昨年度程の上げ幅とならなかった。大手紙記者も「或る県で大幅に引き上げると隣県も人を奪われまいとチキンレースの様な形になる。今年度も大分と熊本が最後まで決まらなかったのはその様な影響だ」と指摘する。実際に最後迄もつれた熊本は82円、大分は81円の引き上げとなった。

副作用で改定時期に大幅な遅れ

急激な引き上げの「副作用」も起きている。最低賃金の改定時期は通常10月中だが、大幅に遅れるケースが相次いでいるのだ。80円引き上げの秋田県は26年3月31日、78円上げの群馬も26年3月1日、65円引き上げの岡山は25年12月1日、64円上げの三重は11月21日。徳島も26年1月1日からだ。何れも目安を上回る引き上げだった為、「使用者側の準備に時間が掛かる」(厚労省関係者)というのが理由の様だ。只、秋田の様に半年近くも改定時期をずらすと、労働者側に恩恵が乏しくなる為、有識者等から批判の声が上がっている。

具体的に使用者側の準備とはどういったものだろうか。クリニックの例で説明したい。先ずは、最低賃金の引き上げに伴って、パートやアルバイトの賃金水準を引き上げる必要が出るかもしれない。更に、同じ業務を担う正社員との待遇格差を是正する為、基本給や手当の是正の必要性が生じる可能性も有る。経営面では、人件費増加に伴い、クリニックの利益が低下する場合も有る。最低賃金の上昇で経営を圧迫するリスクが高まる。他業界との賃金格差が縮まれば、人材確保が難しくなる可能性も有る。中小企業に増す負担を和らげようと、政府は支援策を用意する方針だ。

最終的に最低賃金は全ての都道府県で時給1000円を超え、引き上げ額は全国平均で過去最大の66円を記録した。39道府県で国の目安を上回り、全国平均では1121円となった。引き上げ後の時給が最も高くなるのは東京の1226円で、最も低いのは高知、宮崎、沖縄の1023円。来年度以降も大幅な引き上げが続くと見られ、使用者側にとっては最低賃金の引き上げ対策が急務となるのは間違いないだろう。

LEAVE A REPLY