村上 信五 (むらかみ・しんご)

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 特任教授

留学先: スタンフォード大学(1989年6月〜91年3月)

人生、いつチャンスが訪れるか分からない。卒業して10年目、学位を取得して愛媛県立中央病院で医長として勤務していた時、愛媛大学医学部の恩師、柳原尚明教授(当時)からスタンフォード大学留学の話を頂いた。当時36歳で臨床に熱中、このまま平凡な人生を歩むか、心機一転留学するか、断れば再度留学のチャンスはない、複雑な思いが脳裏を錯綜した。留学先のRichard L. Goode教授のラボが聴覚生理の研究で、私が専門とした顔面神経麻痺でなかったのも不安であった。同じく愛媛大学の丘村熙助教授(当時)に相談すると、「研究は現地に行ったら何とかなる。視野を広げるためにも行きなさい!」と背中を押された。愛媛大学医学部耳鼻咽喉科には「止まったバスには乗りなさい」との教えもあり、素直に好意を拝受した。

カリフォルニアライフ

スタンフォード大学はサンフランシスコ郊外にあり、気候は温暖で爽やか。梅雨に日本を出発した我々には別天地の感があった。Goode教授のラボには愛媛大の耳鼻咽喉科から継続してリサーチフェローが派遣されており、私は4代目であった。

1989年当時、日本はバブル崩壊直前だったがアメリカでは米や肉、野菜は日本の半額、ガソリンも約3分の1で物価は安く感じた。アパートは大学に近いMountain Viewに2ベッドルームを借りたが家賃は月860ドル。ドル円レートが120〜160円で推移していたので13万円程度、築30年にしては高く感じたが現在は3000ドルを超えるという。愛媛県立中央病院の職を辞して留学したためGoode教授のポケットマネー1000ドルのみが月々の収入で、全て家賃とガソリン代に消えた。貯金を取り崩しての生活であったが、留学中の医師の多くは似たような境遇だった。むしろ製薬会社の派遣研究員や日本企業の駐在員こそ3000ドルを超えるアパートやプール付きの一軒家に住んでおり、羨ましかった。

また、留学が決まって半年も経たずに渡米したため語学に不安があり、Adult schoolという移民の英語教室に半年ほど通った。夕方から3時間ほど高校の教室で授業があり、合法・違法に関係なく滞在者は無料で受講できた。中南米からの移民が多く、休憩時間になるとお互い情報交換を行うが、日本人同士の会話は旅行やショッピングなど留学生活をエンジョイする内容が多いのに対し、中南米からの移民は仕事や給料、子供教育など、米国で真剣に生きようとする内容で対照的であり、まさに多文化社会を実感する思いだった。

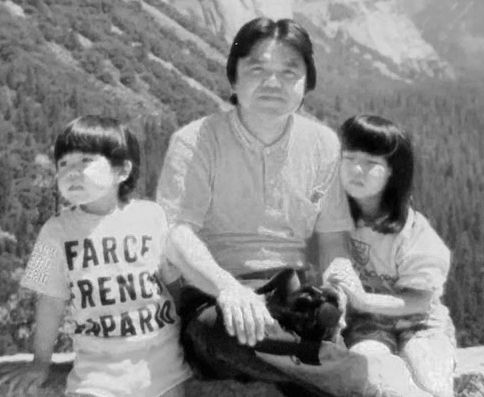

経済的には切り詰めた生活だったが、時間の自由度は高く、おろそかになっていた家庭サービスにしっかり向き合うことができた。近くの遊園地は勿論、車で日帰りできるヨセミテ国立公園やモントレー・ベイ、ナパ・バレーのワイナリーには何度も足を運んだ。また、年に2回ほど長期休暇を貰い、ユニバーサル・スタジオやディズニーランド、遠くはイエローストーン国立公園まで、トランクに鍋釜を積み込んでロングドライブしたことは懐かしい思い出になっている。

研究とアクシデント

留学中はヒト側頭骨を用いて鼓膜や耳小骨の音響生理学研究を行った。Goode教授からは、開発した人工耳小骨の音響特性を調べること以外特別な注文はなかったので、研究テーマは自分で探した。そして、中耳と内耳の圧を変化させた時に鼓膜の振動様式がどのように変化するかを研究することにした。中耳や内耳の圧変化を鼓膜の振動変化から検出することができれば、耳管機能や内リンパ水腫、低髄液圧症などの病態が可視化でき、非侵襲的診断に繋がる。2年間でそれなりに成果を上げて帰国したが、留学中には何度かアクシデントに見舞われた。

その1つは、渡米して約6カ月の89年10月17日に発生したロマ・プリータ地震である。震源地のロマ・プリータはスタンフォード大学に近く、震度6の烈震でラボは建物に亀裂が入り閉鎖された。研究は中断を余儀なくされ、不安を抱えながら図書館に通い、耳鼻咽喉科関連の論文を読み漁った。その時、見学に行った友人のラボでPCRという画期的な分子生物学的手法が開発されていることを知り、帰国後、原因不明の顔面神経麻痺であるBell麻痺の病因解明に繋がった。

もう1つのアクシデントは、強大音による自身の音響外傷である。実験で90〜130dBの強大音を鼓膜に負荷し、周波数毎の振動特性を観察していた。ラボが震災から復興し、実験が軌道に乗ってきたある日、良いデータが出てルンルン気分で帰宅し夕食を終えベッドに入ると、急にキーンと耳が鳴りだした。これはヤバイと思い、翌日、恐る恐る聴力検査を行うと4kHz周辺の聴力が見事に低下していた。典型的なC5dip、急性音響外傷である。しまった! 耳鼻咽喉科医ともあろう者が耳栓もせずに実験を! と後悔したが後の祭りであった。幸い、耳鳴りはしばらくして治まったが難聴は改善せず、さらに加齢性難聴も加わり、現在は補聴器のユーザーになっている。

海外留学で得たもの

第22回日本耳科学会会長招宴(2012年)

日本では入手困難なヒト側頭骨を用いて鼓膜や耳小骨の音響生理を学べたことは貴重な経験であったが、それ以上に外国を知り、外国人を理解し、外国文化に触れ、習慣や考え方の違いを知ったことが後に役立った。そして、外国人だけでなく、留学している多くの日本人医師、研究者、ビジネスマンと友人になれたのは生涯の財産である。Goode教授は米国耳鼻咽喉科学会・頭頸部外科学会の会長を務めた重鎮で、人脈も広くアイデアマンで、企業と共同して医療機器を開発していた。Goode教授からは、学問よりむしろ人に対する思いやりやアイデアの発想と実装化を学んだ。また、ラボではGeoffrey R. Ballという生まれつき難聴の学生が研究を手伝ってくれたが、彼は大学卒業後オーストリアの人工聴覚器メーカーに就職し、人工中耳や埋め込み型骨導補聴器を開発した。私が2012年に名古屋で開催した日本耳科学会総会にはGoode教授とBallを招待し、愛媛大学から留学した14人のフェローと一緒にスタンフォードの同窓会を開いた。

Connecting the dots!

「湖に浮かべたボートを漕ぐように、人は後ろ向きに未来へ入っていく。目に映るのは過去の風景ばかり、明日の景色は誰も知らない」

これはフランスの作家Paul Valéryの言葉である。アップルの創業者Steve Jobsは、スタンフォード大学の卒業式で学生に向けてConnecting the dots! のメッセージを送った。今自分がやっていることが将来何の役に立つか知ることはできないが、自分の感性に従い好きなことに没頭しなさい。そして、培ったキャリアの点と点が将来どこかで繋がることを信じなさいと。

私も留学中に学んだ音響生理学が何の役に立つか分からなかったが、その経験が鼓膜テーピングという耳管開放症の治療の発想に繋がった。また、ヒト側頭骨解剖は顔面神経や聴神経腫瘍のマイクロサージェリーに役立った。さらに友人のラボ見学で知ったPCRはBell麻痺の病因解明に繋がった。先回りして将来を見ることはできなかったが、留学で学んだことを捨てずに図太く繋げてきたと思う。「チャンスは準備できた者だけに微笑む」というパスツールの名言があるが、母校の教え「止まったバスには乗りなさい」もまた然りであった。

LEAVE A REPLY