大人の自殺が減少する中、子供の自殺は過去最多を記録

自殺対策基本法が改正された。2016年以来の改正である。自殺対策基本法は理念法であり、且つ議員立法である。本法は政府に届きにくかった自死遺族の声を結集して超党派の国会議員を動かす事で、06年に全会一致で立法を実現したものである。今回の改正法は日本保守党と参政党を除く全党派が賛成し成立した。

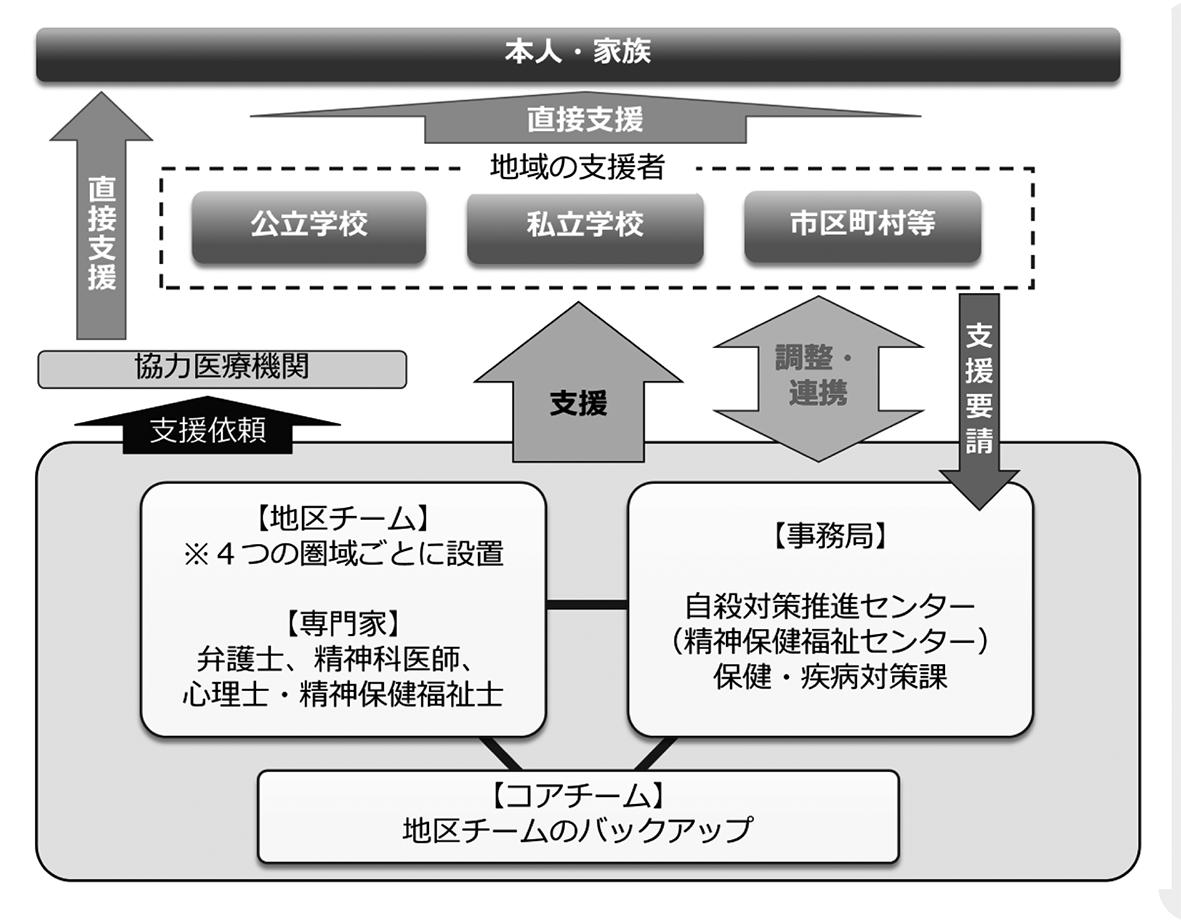

嘗て自殺者の数は毎年3万人を超える事が当たり前となっていたが、09〜19の約10年間は減少の一途を辿り、近年は若干増加しているものの、24年には約2万人となっている。金融機関の融資に於ける個人保証(連帯保証を含む)が社会問題化してその改善が進んだ事によって減少に転じたのであろう。只、子供の自殺者数については懸念されている。昨年は529人と過去最多を記録しており、18年と比較して43%も増加している。小中高生の自殺者数の内訳は小学生15人(前年より2人増)、中学生163人(同10人増)、高校生351人(同4人増)。性別では、男性が239人(前年比20人減)、女性が290人(同36人増)となっている。子供の自殺の増加傾向に鑑み、文部科学省、厚生労働省、内閣府、こども家庭庁等の関係省庁は連絡会議を開催し連携して対応してきた。専門家で構成される「こども・若者の自殺危機対応チーム」を都道府県等に設置し市町村では対応が困難な場合に助言等を行う。自殺対策基本法の改正も子供が自ら命を絶つことの無い社会の実現という理想に向けて行われる措置である。

「こども・若者の自殺危機対応チーム」を全国展開

25年度の政府予算では「こども・若者の自殺危機対応チーム」事業の予算として38億円が計上された。内訳は厚労省の地域自殺対策強化交付金が32億円(前年度31億円)、調査研究等業務交付金が6億円(前年度同額)である。尚、24年度は補正予算で20億円が更に措置されている。

重点施策は「こども・若者の自殺危機対応チーム」の全国展開である。自殺未遂歴が有る、自傷行為の経験が有る、自殺をほのめかす言動が有り、自殺の可能性が否定出来ない等の者の内、市町村等だけでは対応しきれない場合に助言等を行うチームを全国に設置する事業であり、精神科医、心理師、精神保健福祉士、弁護士、NPO法人等で構成される。この事業は開始されてから既に2年が経過しており、23年度は4自治体、24年度には新たに12自治体が危機対応チームを設置予定とされていた。又、地域自殺対策強化交付金による交付率は10分の10、つまり設置費用と運営費用の全額を国が負担する。

調査研究等業務交付金6億円は厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」に全額が支給されている。自殺対策を総合的に推進する為、社会学、経済学、応用統計学等の学際的な調査研究や、多様なデータ等を活用した自殺対策の検討等の調査研究を行う費用としている。代表理事の清水康之氏は立法の基盤となった議員連盟である「自殺対策を推進する議員の会」にも関わっている。もともと清水氏の団体が纏めた「『自殺総合対策の実現に向けて』〜自殺対策の現場から『国へ5つの提言』〜」が自殺対策基本法の基礎となった経緯が有る。

危機対応チームの展開が重点施策とされているが、有識者を中心とするチームに、本当に即応性が有るのだろうか。自殺願望を抱く子供のSOSは緊急性を帯びている場合が多いと察するが、危機対応チームが24時間体制で対応している訳ではない。市町村や民間団体の職員が、SOSを発している子供を待たせて迄チームの助言を仰ぐのだろうか。寧ろ、SNSや電話での相談にチームが直接応じた方が良いのではないか。又、各都道府県等にチームを設けるのではなく1カ所に集約して対応時間や対応人数を拡充した方が効果的なのではないか。そもそも「全国展開」という発想は少々時代遅れの様にも映る。インターネットが普及しSNSが全盛の現代ではSOSの発し方も変化しているだろう。10代のコミュニケーションはその殆どがSNSかメールの利用によるもの。スクールカウンセラー(25年度予算約62億円)やスクールソーシャルワーカー(同約24億円)を配置する事業も有効なのかも知れないし、自殺に対する一定の抑止効果も有るだろうが、やはり現実的にはLINEやウェブチャット等のSNSを活用した相談体制の整備に対する支援の方がより直接的である筈だ。

自殺対策を強化するなら、散在して纏まりの無いSNS相談窓口を集約し、相談体制を整備する事に集中すべきではないだろうか。効果的な窓口の設置と周知、そして対応力の強化というシンプルな施策に立ち返る事が必要ではないか。子供の自殺問題に長年取り組む程、問題を複雑に捉えがちになる。方策も年々積み重なり、多岐に亘ってしまう。類似した策を言葉を変えて繰り返すばかりである。迷った時こそ、原点に立ち返るべきではないか。

子供の自殺原因は、進路問題、不登校、学業不振、友人関係、異性問題、いじめ問題、保護者との不和、家庭の困窮、両親の離婚等が主である。原因は今も昔も大きくは変わらない。多額の費用と労力を割いて調査し統計を取っているが、結局は学校要因と家庭要因と個人要因に集約される。自殺総合対策大綱に於いては基本認識として、自殺は追い込まれた末の死である事、自殺は防ぐ事が出来る事、自殺を考えている人は悩みを抱え込みながらもサインを発している事、を挙げている。当たり前の事だが、自殺に追い込んでいる原因を無くせば自殺は防止する事が出来る。大綱では家庭や職場で国民1人1人の気付きから精神科医等の専門家に繋ぎその指導を受けながら見守っていく事が自殺予防に繋がるとしている。

子供の自殺対策がこども家庭庁の所掌事務に

自殺対策基本法の改正により、子供の自殺対策がこども家庭庁の所掌事務に移管する。子供の自殺に関して文科省は学校が関わる児童・生徒の自殺には関与するが、各家庭に由来する問題は管轄外とする事が多い。こども家庭庁が所掌する事でその様なケースに関して踏み込んだ対応が出来る様になるとしたら大きな前進である。一方、大人の自殺はこれ迄通り厚労省の管轄である。

10〜19歳の自殺を死因とする死亡者について、20年・21年のG7各国の割合を比べると、日本が最も割合が高く、7%となっている。次いでアメリカ6・8%、カナダ4・3%、イギリス2・6%、ドイツ2・4%、フランス2・1%、イタリア1・3%となっている。冒頭に述べた昨年のデータでは日本では1日1・4人の小中高生が自殺している事になる。せめて貧困に苦しむ子供の自殺だけでも無くせないものか。今の日本では相対的貧困率が11・5%にも上り子供の約9人に1人が貧困にあるという。

子供に関わる大人の1人1人が子供に対する責任を認識し、学校だけではなく、家庭だけでもない、多くの大人が子供達を支える仕組み作り、社会の構築に向けて取り組む必要が有る。日本にはこれ迄大人の自殺を減らす事が出来たという輝かしい実績が有る。子供の自殺を減らす事もきっと出来る筈だ。いや、出来ない筈が無い。政策だけでは解決しない課題であるからこそ理念法が重要になってくる。綺麗事だけではない、希望の持てる社会にしていかなければならない。

LEAVE A REPLY