黒川 友博 (くろかわ・ともひろ)

ときわ会常磐病院 外科診療部長兼副院長 /福島県立医科大学エピゲノム分子医学講座准教授

留学先: ハーバード大学医学部・マサチューセッツ総合病院(2017年7月〜19年6月)

縁に導かれた渡航準備

私は2017年7月から19年6月迄の2年間、ハーバード大学医学部・マサチューセッツ総合病院(MGH)外科腫瘍学講座にResearch Fellowとして留学しました。臨床と研究を長く両立させるには、海外の研究者がどのように考えながら研究を進めているのかを直接学ぶ必要があると感じたことが動機です。当初進んでいたシカゴの研究室との計画は途中で頓挫しましたが、当時、東京大学医科学研究所附属病院院長だった今井浩三先生より頂いた新たなご縁でMGHへの道が開けました。

16年初頭に内諾を得たものの、留学助成金の受理証明取得や担当事務職員の妊娠・出産による交代が重なり、渡航時期は約1年半遅れましたが、その間、1年前に同研究室へ留学されていた福岡大学の山田哲平先生が、書類作成・住居探し・生活全般について丁寧に助言してくださいました。お陰で心折れることなく準備が続けられ、17年7月になんとかボストンへ到着することが出来ました。

着任後、1〜2週間で職員証発行、社会保険登録、銀行口座開設、自動車購入、動物実験講習等を並行して済ませる慌ただしい立ち上がりでした。住まいは家賃を抑えるため、ボストン中心部から電車とバスで約1時間の郊外を選びましたが、それでも月約40万円という高額で、米国の生活費の高さを痛感しました。こうやって早朝に家を出てバスと電車でCharles/MGH駅に向かい、夜の最終列車とバスに合わせて帰宅する日々が始まりました。

複数テーマを掛け持つ研究生活

主たるテーマは固形がん(膵がん・肝内胆管がん・乳がん)に対するキメラ抗原受容体T細胞(CART)療法の開発でしたが、それだけには留まりませんでした。大腸がん組織におけるHLA発現と免疫環境の解析、皮膚がんに対する免疫チェックポイント阻害剤の効果検証や他の研究室の動物実験のお手伝い等、多岐に亘るプロジェクトに参加させて頂きました。

ラボの研究進行は3週間に1回のミーティングで担当者が成果を発表するスタイルで、各自が自分のスライドを用意し、20分前後で要点を報告します。各国からの研究者、臨床家が同じテーブルで議論するため、それぞれの視点からプロジェクトを捉え直す機会が豊富にあり、思考の柔軟性が鍛えられました。

“Check with me”が刻む深夜リズム

週に2〜3回はボスのSoldano Ferrone教授から届く、件名のみのメール“Check with me”で1日が終わったものでした。通知が鳴るのは夜22時前後。自分たちの居室がある建物から1度外に出て、徒歩10分程度離れたボスのいる別棟オフィスへ向かい、それまでのデータをプリントで報告し、議論した後、次の課題と締め切りを指示されました。「新規CARTを○日までに作成」「免疫染色評価を週内に終了」「RO1用図表を今夜中にドラフト化」といったタスクが即決され、議論が長引けば日付は簡単に変わりました。

真夜中12時頃のMGH駅発最終列車とHarvard駅発の最終バスに乗り遅れないか常に時計を気にし、逃した日はUberを利用しました。雪や雨が激しい日や、夕方に時間が出来た時は電車とバスで一度帰宅して車でラボに戻り、夜間は研究者でも使っていいルールになっていた MGHの駐車場を利用して夜に備えたりもしました。更に、ボスは平日深夜に加え土日もラボにいることが多く、その姿を見て、アメリカ流ワークライフバランスへの先入観は音を立てて崩れました。昼夜を問わず研究中心に過ごす生活は衝撃であると同時に、限られた時間をどこに投入すべきかを判断する力を自ずと養ってくれました。

深夜の居室では、NIH RO1グラントのドラフト作成や査読対応文の草稿づくりも重要な仕事でした。ボスが言ったことを私がリアルタイムで入力しながら図表を調整するプロセスで、資金申請書の論理構成や根回しの仕方、査読への対応手順を実地で学べたことは今でも大きな財産となっています。

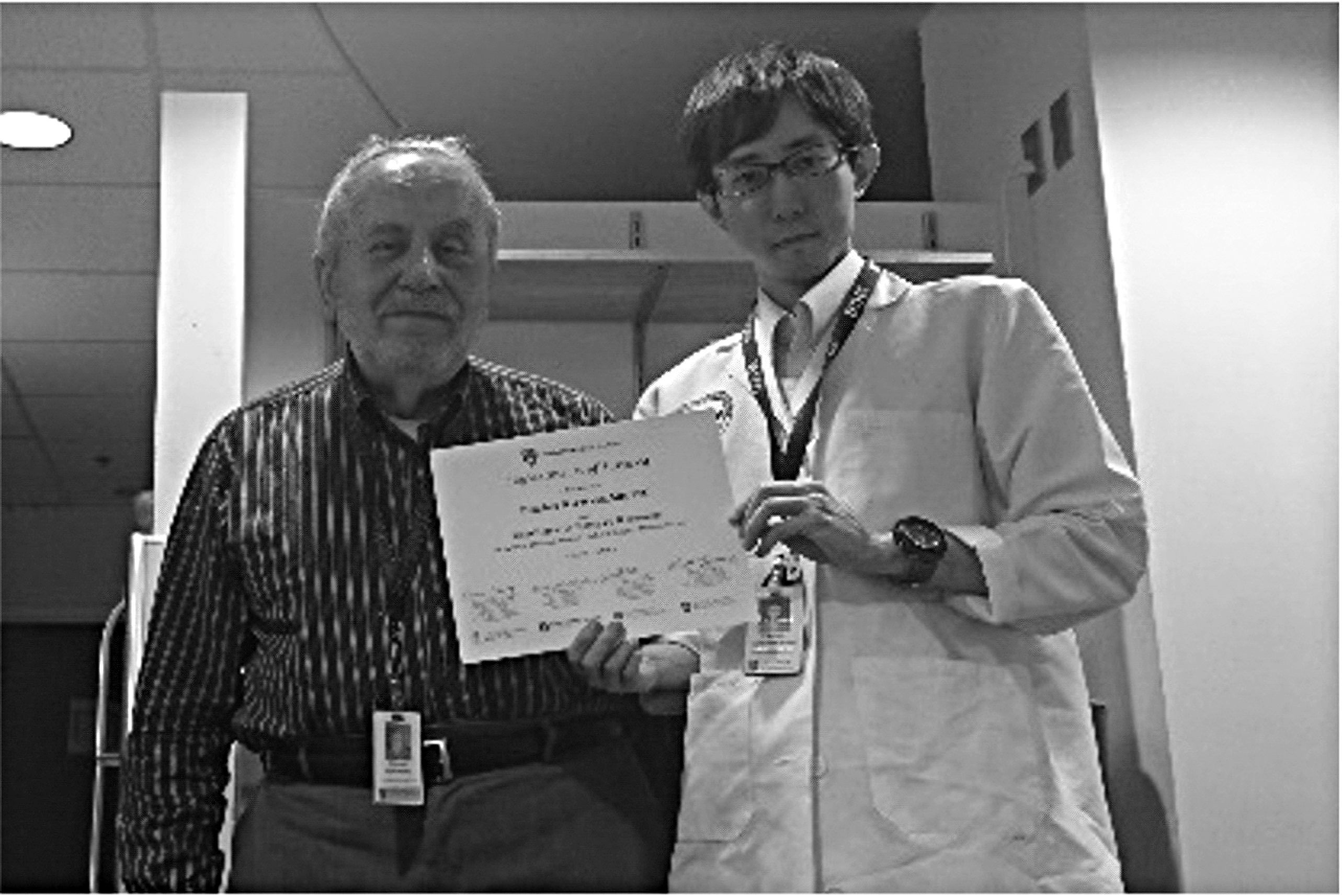

受賞と人とのつながり

諸先輩方のおかげで、18年春、運良くハーバード大学医学部主催の Surgery Research DayでCART研究を発表させて頂き、Excellence in Surgery Research賞を受賞しました。歴史の面影を残すホールの高い天井に見下ろされながら壇上に立った時、足が震えるほど緊張しましたが、前夜まで続いたボスのスライド添削とプレゼン練習が支えとなり、なんとか無事に発表を終えることが出来ました。受賞の知らせを受けたボスが満面の笑みで握手してくれた瞬間が2年間で一番のハイライトだったのではと思います。

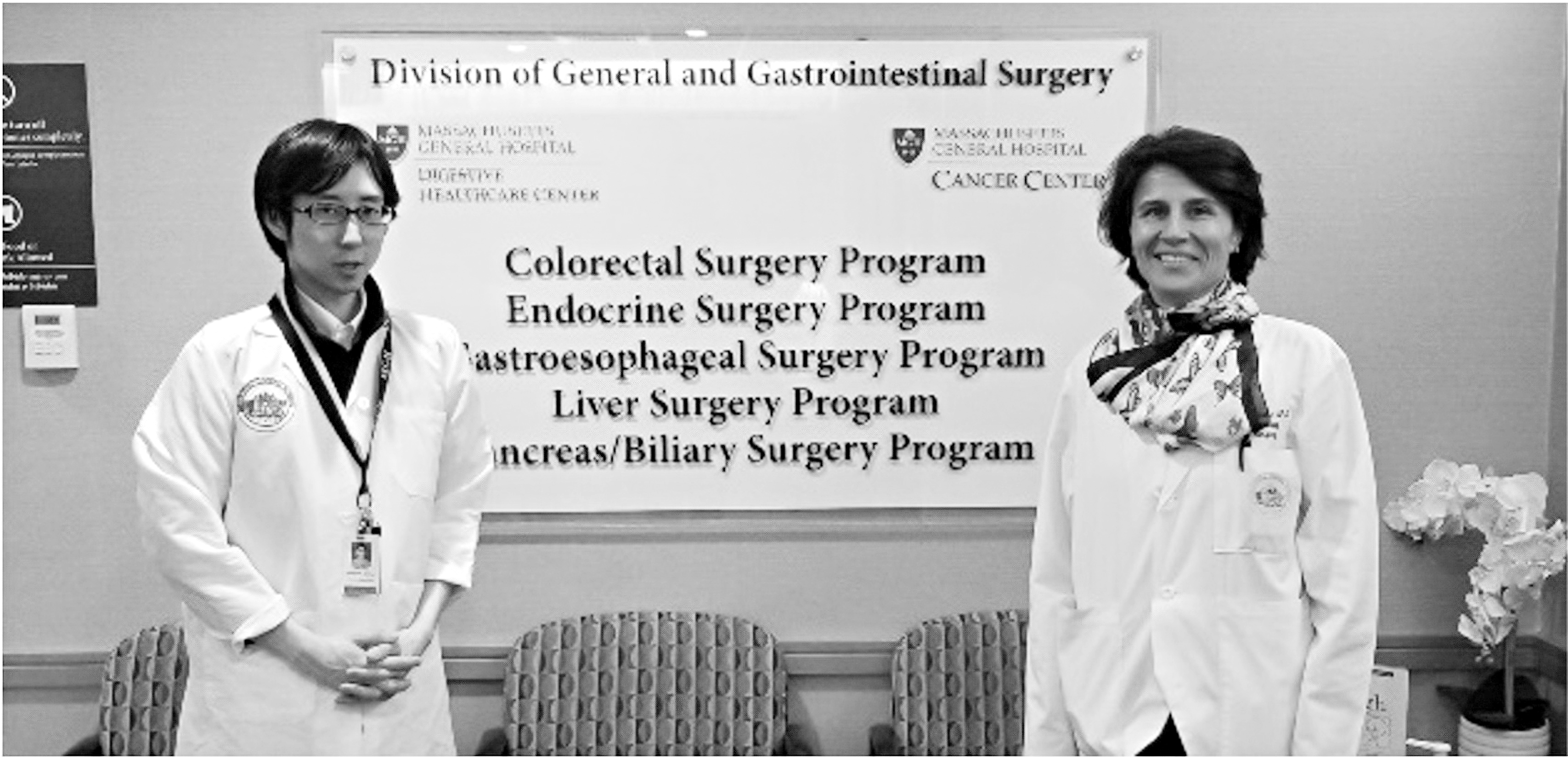

又、ボスのお嬢様であるCristina Ferrone先生(当時MGH肝胆膵外科No.3)のご好意により手術見学や検体採取の機会にも恵まれました。「手術は日本人の方が上手いんだから見学は必要ないでしょ」という冗談交じりの言葉が心に残っています。

息抜きの場として助けられたのが、MIT(マサチューセッツ工科大学)で毎月開催されていた日本人研究者交流会です。多彩な分野の日本人研究者が講演し、その後食事を共にするこの会は、同時期にボストンで生活を始めた仲間と支え合う大切な時間でした。

20年冬、ボスは新型コロナウイルス感染症で逝去されました。最期に交わしたメールは、数年前の実験手順についての確認でしたが、細部に目を配り続ける姿勢は最後まで変わりませんでした。現在、私は日本で臨床に従事しながら、MGH時代の仲間とは学会やSNSを通じて近況を共有しています。深夜メールに明け暮れた日々は、今も臨床と研究を前向きに結び付ける原動力となっています。

若い医師の皆さんへ——私がボストンで得た最大の収穫は、臨床技術でも論文数でもなく、未知に挑む姿勢そのものでした。海外の優秀な方々や日本全国から来ている優秀な方々と話すと、自分の常識が瞬時に更新され、挑戦を躊躇わせていた壁が紙の様に薄かったことに気付きます。語学や生活環境のハードルは確かに高いのですが、終わってしまえばいい経験だったと気が付きました。日本だけでは得難い多様性の中で切磋琢磨し、考え方を体得できるのは、留学でしか享受できないものです。アカデミアだけではなく、ベンチャーの研究者等との交流、又、そのエコシステムを現場で見られるのは、自らのキャリアデザインを根本から拡張します。資金や家族の問題も、奨学金や短期制度、リモート併用等、状況が変わって来ているように思います。留学は「行ける人が行く」ものではなく、「行った人だけが見られる景色」を得る旅です。どうか一歩を踏み出し、世界に挑戦してください。

最後に、留学のご縁をくださった諸先生方、研究を支えてくださったMGHの同僚、ボストンでお会いした皆様、そして家族に深く感謝申し上げます。本稿が海外での研究を志す若手医師の一助となれば幸いです。

LEAVE A REPLY